Deux jeunes héroïnes révoltées contre une génération qui leur ment

Par Pierre Jasmin, artiste pour la paix

Prologue qui semble sans rapport avec le sujet

« I’m seeing a new world of people insane », chante Bob Dylan sur les excès de la guerre coloniale américaine (prochaine victime, l’Iran?) au Vietnam en 1961, en hommage à Woodie Guthrie, chanson brillamment reprise par Timothy Chalamet dans A perfect unknown.

L’époque matérialiste, y compris les œuvres sérielles inertes du compositeur Boulez [i], se tournèrent contre l’art, par exemple le chef d’œuvre Persephassa de Iannis Xénakis [ii] créé en Iran, symbolisant la déesse Perséphone destructrice de l’underworld : sans doute de sa part en message subliminal au Shah qui l’avait commanditée et créée.

A new world of people insane semble le thème principal du fabuleux film Une bataille après l’autre dont ma critique, le consacrant film de l’année au même niveau que le représentant de l’ordre international négligé de l’ONU auquel plus personne ne fait référence dans nos médias, Nuremberg [iii], n’a été acceptée par aucun site : sans doute était-elle bâclée car trop vite rédigée, la revoici corrigée en*, à la fin de cet article.

Les « mordus de politique » de Radio-Canada du vendredi 23 janvier réécrivent mon commentaire : « Mark Carney a parlé d’une rupture mondiale. Qu’est-ce que cela signifie pour le futur du Canada sur la scène internationale ? » Or j’écrivais : « Les discours de Mark Carney ne reflètent-ils pas sa pensée britannique, militariste pro-OTAN et colonialiste, en négligeant les victimes de Gaza, du Donbass et vaincues de la Plaine d’Abraham? » Les chances qu’il y ait eu deux Pierre Jasmin à l’écoute de cette émission étaient minimes.

2 facettes du cinéma québécois, l’une sombre nihiliste, l’autre éclairée individualiste.

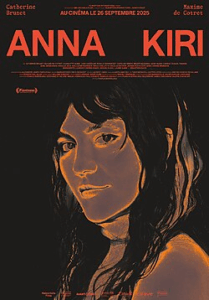

La première, Anna Kiri, n’en déplaise au discours à Davos du PM Carney qui se révolte contre Trump mais se livre pieds et poings liés à l’OTAN, dresse le portrait de notre société aux bas-fonds et aux autorités en déliquescences. Un de ses personnages affirme que « la volonté doit être plus forte que le talent ». N’est-ce pas inverser le problème ? Si une œuvre d’art réclame le talent par définition, elle a raison de s’autoproclamer plus forte, car personne ne se souvient des autorités au pouvoir quand les œuvres encore vivantes de Tchaikovsky, Beethoven ou Bach furent créées. Charlotte Aubin, méconnaissable, hurle à moitié sortie de la fenêtre d’une voiture en marche de retour d’un vol crapuleux d’un pauvre petit commerce : « I’m the queen of the fucking world ». À la fin du film, un malfrat violent meurt brûlé vif, en retour d’avoir traité l’héroïne inoubliable Catherine Brunet qui porte le film sur ses épaules, de « fucking bitch » ou « putain de salope » : on lira l’article sur notre site pour voir que toutes ne s’en tirent pas de façon aussi spectaculaire dans la vraie vie de Minneapolis [iv].

Fanny [v] montre la pureté aventureuse de son scénario par la jeune Stéphanie Lapointe que les AplP avaient remarquée pour son implication humaniste envers CARE Canada et UNICEF. Le talent de réalisateur du jeune Yan England donne un souffle à son héroïne dans sa volonté d’éclaircir la mort de sa mère dont les circonstances lui sont cachées par son entourage : elle n’hésite pas à quitter la métropole en dépit de son père joué par Éric Bruneau, retenu à Tokyo par son métier de bio-écologiste, pour parcourir le vaste Saint-Laurent en voilier afin de parvenir à résoudre le mystère. Ce « film pour ados » vise vraiment plus haut, avec une thématique comme Anna Kiri portée par un conflit exacerbé des générations.

* Une bataille après l’autre

Leonardo di Caprio et la dure révolution nécessaire

Félicité par Steven Spielberg, le réalisateur Paul Thomas Anderson saisit avec un réalisme cru l’accélération de l’histoire américaine et sa violence répressive organisée : on ne peut qu’être saisi par le sens aigü d’une telle dystopie, pourtant réalisée avant le retour de Trump. Car le film démarre par le rythme infernal de révolutionnaires accomplissant la libération échevelée d’un camp de réfugiés mexicanos, entassés et encagés à la frontière de l’Amérique blanche animée de la fureur raciste d’un président devenu fou : images chaotiques d’immigrants, ressemblant à ceux sauvagement attaqués par ICE à Minnéapolis, mais que la guitare humanise dès leur libération.

La suite, scarifiée par le jazz atonal d’un piano sauvagement percussif (musique de Jonny Greenwood inspirée par Cecil Taylor), ponctue l’échec par son outrance d’une révolution noire, évoquant le L.A. que j’ai connu lors de mes études en 1972-73, au moment de l’emprisonnement d’Angela Davis. Tout le début trépidant d’A battle after Another est charrié par la présence corrosive de Teyana Taylor qu’on ne reverra dans le reste du film que par réminiscences photographiques et épistolaires, puisqu’elle hante quotidiennement le passé des trois personnages principaux. Qui sont-ils?

Un interlude de seize années montre Leonardo di Caprio échapper dans le bois au règne brutal politique afin d’élever sa fille Chase Infiniti Payne dans de sévères principes révolutionnaires mâtinés de Taïchi, côté utopique du film qui nous fait croire que son éducation portera sa fille métis à dépasser la révolution. Lui-même se reconnaît volontiers dégénéré, consommateur à l’excès de drogues et de bière, s’en trouvant la cervelle amoindrie, ce qui en fait un héros tragi-comique. Une scène illustre les trous de sa mémoire révolutionnaire oubliant un mot de passe jugé essentiel par ses camarades de révolution qui le reconnaissent pourtant : quelle critique du dogmatisme absurde qui ruine les révolutions, même bien attentionnées!

Le troisième est le sinistre colonel Steven J. Lockjaw joué par les traits déformés de prothèses (après son accident) et de tics nerveux de Sean Penn, composant l’inoubliable caricature d’un militaire d’extrême-droite raciste et misogyne hantant les deux heures quarante du film, une prestation à l’opposé de son rôle si émouvant d’homosexuel persécuté dans Harvey Milk (2008). Les outils connus américains – FBI, CIA, militaires – et autres moyens colossaux mis à sa disposition le propulsent à devancer ses victimes, mais le rendent vulnérable à commettre des erreurs, en confiant ses manœuvres de bas étage destinés à occulter ses erreurs passées à des subalternes « d’origines impures », c’est-à-dire des noirs et des métis « Indiens » qui font dérailler ses crimes odieux.

L’attaque sournoise du colonel qui a retrouvé sa trace réveille Leonardo de sa torpeur, dont la maladresse le fait vite tomber dans ses pattes. Mais grâce à la combattivité de sa fille et la complicité éveillée d’un réseau de Chicanos bien drillés par Benicio del Toro et des bonnes sœurs de couleurs vivant dans un couvent isolé en montagne, une parmi tant d’absurdités qui font nos délices, le film se fait à la fois apologie d’une révolution nécessaire (telle La bataille d’Alger de Pontecorvo qu’on aurait voulu entendre – Morricone – mais qu’on entraperçoit à la télé durant le film) et caricature des hommes imparfaits qui s’y attellent par autosacrifice.

Bravo aux créateurs de ce chef d’œuvre, à voir dans son slang original et dans une salle de cinéma munie des meilleurs équipements sonores et visuels, quitte à payer un supplément. À défaut de quoi, il est déjà à la télé, diffusé par Superécran, dans une traduction française particulièrement pénible.

Sous le titre Les ingénieurs du chaos, l’excellente journaliste féministe libérée du carcan Du Devoir Francine Pelletier peut écrire :

Le dernier film de Paul Thomas Anderson, One Battle After Another, est une bouffée d’air frais dans un monde qui étouffe. Un grand pied de nez au fanatisme et à l’hypocrisie de la droite mais, aussi, à l’inaptitude et à l’aveuglement de la gauche. C’est avant tout une dénonciation en règle du chaos politique actuel. Anderson, affectionnant plutôt les portraits psychologiques (Boogie Nights, Magnolia, There Will Be Blood, The Master), plonge ici tête première dans un thriller politique à grand déploiement. Une exploration à la fois haletante, horrifiante et hilarante de la polarisation politique américaine en cours. Attachez vos ceintures!

i[] Les Cahiers de la Société québécoise de recherche en musique, vol. 12, 1-2, 2012, p. 139-142.

ii[] De cette œuvre créée en 1969 au Festival des arts de Chiraz-Persépolis et interprétée par la SMCQ en 2010, on écoutera le témoignage par sa fille de son père Xénakis « révolutionnaire » que Robert Dupuy m’avait présenté : https://www.youtube.com/watch?v=uU_FAzc_2-w

v[] Y a-t-il dans notre monde de la littérature ou du cinéma des conseillers assez cultivés pour dissuader d’extraordinaires créatrices comme Stéphanie Lapointe ou Rébecca Déraspe ou des réalisateurs comme Yan England d’utiliser un titre sacré par Pagnol qui va entraver la carrière de leurs œuvres qui mériteraient par leur grand talent de s’exporter en France et dans le reste du monde?

Aucun commentaire jusqu'à présent.