Montréal – Plus d’une centaine de manifestants sous la pluie pour sauver les transports publics, à l’appel de Mères au Front. Photo : La Presse canadienne / Graham Hughes

- MÈRES AU FRONT savent adopter de telles attitudes contrastantes, qu’elles aillent manifester à Rouyn-Noranda avec une farouche désobéissance civile et une attaque frontale contre le gouvernement de la CAQ, tout à fait légitimes, ou qu’elles choisissent un thème où la patience de l’éducation populaire s’impose davantage. Deux films de 2024 projetés à l’avant-veille du Jour de la Terre à deux heures d’intervalle en un cinéma populaire, présentaient un contraste exacerbé.

- LE TEMPS, long-métrage en couleur 2024, d’une durée d’une heure 34 minutes, en français, anglais et russe, se voit très justement décrit par Fanny Bourel (Radio-Canada) : « Ambitieux, original et percutant, le nouveau film dystopique Le temps raconte les conséquences du changement climatique grâce à quatre récits campés au présent et dans trois époques différentes du futur. Ce voyage dans le temps interpelle, alors que les craintes suscitées par l’arrivée de Donald Trump au pouvoir ont relégué la question environnementale au second plan [en particulier dans notre campagne électorale où même les dépenses militaires gonflées, écologiquement assassines en attendant de l’être dans de futurs engagements du Canada dont aucun parti ne remet en question son appartenance à l’OTAN].

« Pendant que la sixième extinction de la vie sur Terre s’enclenche, on est tous pris dans nos vies à faire demain ce qu’on a fait hier. On continue de s’enfermer dans notre bulle, de se divertir devant des séries, devant des films, scotchés sur nos téléphones à nous sécuriser. Ça fait en sorte qu’il y aura toujours plus urgent que l’urgence climatique, raconte Marie, un des quatre personnages du Temps, interprétée par Emmanuelle Lussier-Martinez à l’image, tandis que Mylène Mackay lui prête sa voix. Le film s’ouvre sur cette Montréalaise qui a eu un bébé en pleine pandémie de COVID-19, un enfant dont elle se demande s’il va connaître la fin du monde, car devenir mère a fait naître chez elle des angoisses environnementales. »

Le récit de Marie et de sa prise de conscience contemporaine de l’urgence, qui heurte même son compagnon d’origine péruvienne, se mêle à trois histoires de Terence, McKenzie et Kira; le premier, fuyant sa région devenue inhospitalière en raison du changement climatique, migre en 2042 vers le nord, au Canada, malgré les dangers de son parcours qui ressemble à celui entrepris actuellement par les migrants qui tentent de franchir la frontière mexicano-américaine. Le second, joué par Laurent Lucas, est en 2088 un correspondant de guerre d’un état totalitaire (ne le sont-ils pas tous devenus, alors?). La troisième (voir photo), interprétée à l’image par Rose-Marie Perreault, à la voix par Masha Bashmakova, déserte en 2175 l’armée pour rejoindre un groupe animé par des valeurs humanistes, où on reconnaît Dominique Pétin, malgré sa trop brève apparition bienveillante.  Humainement bien campés par ces acteurs dans ce film d’immense valeur artistique (Geneviève Lizotte en est la directrice artistique), ces quatre personnages sont rehaussés par une technique qui me semble unique à Delisle, des images fixes – photos prises en argentique – qui s’animent grâce à la magie de la narration sublime et de la trame sonore, la musique anxiogène du toujours efficace Robert M. Lepage. Notons les fabuleux costumes surréalistes de Cédric Poirier et le souci du détail du réalisateur où les ongles sales comptent autant que le regard halluciné des héros. Rarement a-t-on vu dystopie aussi réussie, depuis les films du génial Andreï Tarkovsky, disparu il y a trente-huit ans.

Humainement bien campés par ces acteurs dans ce film d’immense valeur artistique (Geneviève Lizotte en est la directrice artistique), ces quatre personnages sont rehaussés par une technique qui me semble unique à Delisle, des images fixes – photos prises en argentique – qui s’animent grâce à la magie de la narration sublime et de la trame sonore, la musique anxiogène du toujours efficace Robert M. Lepage. Notons les fabuleux costumes surréalistes de Cédric Poirier et le souci du détail du réalisateur où les ongles sales comptent autant que le regard halluciné des héros. Rarement a-t-on vu dystopie aussi réussie, depuis les films du génial Andreï Tarkovsky, disparu il y a trente-huit ans.

« En cohérence avec sa prise de conscience écologique, le cinéaste s’est soucié de réaliser son film de manière écoresponsable : compensation des émissions de gaz à effet de serre à l’aide de [costumes réutilisés], d’utilisation de vaisselle non jetable pendant le tournage, de décors loués à Écoscéno, qui récupère des éléments pour leur donner une seconde vie. Prendre la juste mesure de l’urgence climatique a constitué un tournant dans la vie de François Delisle, qui n’avait pas pris l’avion depuis 2019 quand il s’est envolé pour l’Islande afin d’y tourner des scènes du Temps. Je ne participe plus à des festivals, même si ça me brise le cœur de ne plus rencontrer le public à l’étranger, confie le réalisateur. »

Si l’ambition du réalisateur-monteur-scénariste Delisle « de montrer une réalité qui va finir par nous rattraper » est basée sur l’observation de la réalité telle que nos médias et politiciens nous la décrivent quotidiennement, on l’invite, lui qui n’est pas censuré, à voir les signes de la dégradation capitaliste accélérée par Trump et à épouser la vision généreuse d’Antonio Guterres et de l’ONU que les Artistes pour la Paix promeuvent, censurés par le système qui reconnaît ses adversaires efficaces. Mais reconnaissons à François Delisle d’avoir administré un véritable choc salutaire à nos inconscients.

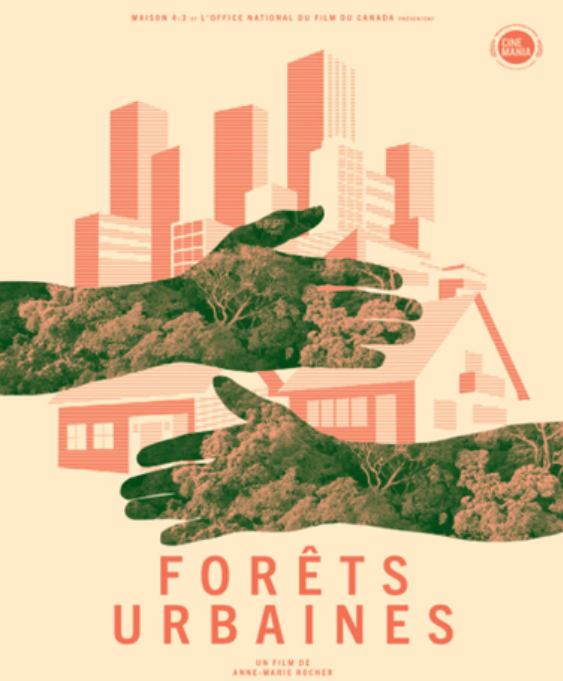

3-FORÊTS URBAINES: cette collaboration filmique Maison 4 : 3 et Office National du Film nous offre une vision positive et apaisante de collaborations inter-universitaires qui améliorent grandement la vie écologique de nos villes, par exemple Montréal, Laval post-Vaillancourt et Vancouver

Certes inspiré par notre maître à penser écologique aux Artistes pour la Paix, Frédéric Back qui incitait tout le monde, y compris en Chine qui l’a écouté, à planter des arbres, la thématique du film repose sur l’action écologique admirable de collectifs tels Canopée (info@canopee.org ) qui a regénéré le Bois de l’Équerre à Laval et toutes sortes de lieux propices et d’abord non propices. Car en 2011, les promoteurs immobiliers de Laval, complices d’un maire reconnu criminel, n’étaient guère ouverts à l’espoir porté par la jeunesse de voir leur environnement s’ouvrir à la présence accrue des arbres. En 2025, tout a changé pour le mieux, ce qui démontre le bienfait des votes pour élire des dirigeants qui croient à l’environnement plus qu’à l’appât du gain (on est mal partis avec Carney et Poilievre).

Le film raconte aussi le développement de corridors naturels arboricoles qui ont permis au renard de revenir gambader dans les boisés entourant l’Université de Montréal, ainsi que la plantation accrue de pins blancs dans Notre-Dame-de-Grâce, appuyée par des membres des Premières Nations, qui rappellent qu’avant leur dévastation par l’industrie de construction, ces pins blancs que la Ville de Montréal a récemment et heureusement intégrés à ses armoiries, permettaient à des écureuils de sauter de branche en branche sur des milliers de kilomètres (miigwech, mère Nature!).

Remerciements à Sylvie van Brabant et à Christian Messier, professeur à l’UQAT-UQAM dont on suit le travail à Varennes à l’aide d’un mobile Jakarto permettant de cartographier les arbres pour mieux guider les émondeurs dans une pratique plus respectueuse.

Enfin, merci au cardiologue de l’Université de Montréal, François Reeves, qui a prouvé que la santé cardiovasculaire et la longévité dépendent en grande partie de la qualité environnementale et merci à CENTR’ÈRE – UQAM dont les recherches écologiques ont accéléré le nouvel épanouissement de nos arbres dont on sait maintenant qu’ils communiquent entre eux, surtout dans des environnements qui développent leur grégarité.

L’amie des APLP, la professeure Lucie Sauvé qui a fondé CENTR’ÈRE, qui connaît bien mon style, m’a dit qu’elle courrait voir le film de François Delisle, le TEMPS.